Hellmut Grau

Schullandheim Unnau

Erster Teil

vom 16. bis 21. März 1953

Nachdem meine Schule eine Zeitlang das eigentlich zu große und vor allem privat betriebene Landheim in Winterberg mitgenutzt hatte, entstand der Wunsch nach einem kleineren Heim, das in eigener Regie geführt werden konnte. In unserer Stadt, die fast ausschließlich von wenigen Industriebetrieben lebte, lag es na- he, diese Quellen anzuzapfen. So kam man schließlich über die Firma Wuppermann auf ein Heim in dem Dörfchen Unnau im Westerwald. Die Firma hatte es als Ferienheim für ihre Lehrlinge erworben und konnte es, eine ideale Ergänzung, außerhalb der Ferien der Schule zur Verfügung stellen.Auch dieses Heim hatte allerdings einen wesentlichen Nachteil: Es war so klein, dass es größere Klassen wie meine nur in zwei Raten aufnehmen konnte. Da außerdem die Lehrer nicht ihren Sonntag opfern wollten, konnten die meisten Schüler nur eine knappe Woche pro Jahr nach Unnau fahren.

Im Ergebnis profitierten wir dennoch z w e i Wochen. Während nämlich die eine Hälfte der Klasse im Landheim war, konnte die andere natürlich nicht normal unterrichtet werden. Insbesondere schieden während dieser Zeit Klassenarbeiten aus. Bei unserem ersten Unnau Unternehmen kam hinzu, dass es kurz vor den Osterferien stattfand, wo selbst die Endspurter sich nicht mehr besonders anzustrengen pflegten. Daher ließ sich, während die erste Hälfte meiner Klasse in Unnau war, der gefürchtete Oberstudiendirektor Dr. Leopold, genannt Poldi, im Chemieunterricht unter Hintanstellung der großen Ziele, die er bei uns verfolgte, durch einen kleinen Referendar vertreten. Bei diesem durften wir, unsere halbierte Zahl erlaubte das, die ersten eigenen Experimente machen. Er teilte uns in Gruppen zu je drei Mann ein und vertraute jedem Team ein paar Reagenzgläser sowie einen Bunsenbrenner an. Dann weihte er uns im Sinne Poldis mit deutscher Gründlichkeit in die Geheimnisse der Chemie ein. In den Hausheften, die wir darüber führen mussten, sah das etwa so aus:

Versuch I: Blei wird in Wasser gebracht; es ergibt sich nichts.

Versuch II: Wir erhitzen bis zum Kochen; es ergibt sich nichts.

In weiteren Versuchen wurden dann Salzsäure, Natronlauge, Lackmuspapier und andere Schätze aus den Glasschränken des Chemieraums ausprobiert. Das klingt nicht besonders aufregend, aber es machte Spaß, weil wir selbst etwas tun konnten. Außerdem ergab sich des öfteren doch etwas, auch wenn das nicht immer eingeplant war: Mal schlug der Brenner durch, mal sprang ein Reagenzglas, und einmal sauste sogar eine Mixtur mit einem satten „Pfff“ in hohem Bogen durch die Luft.

In den anderen Fächern ging es zwar nicht so amüsant, aber jedenfalls gemütlich zu. Daher hatte ich, als ich mit der zweiten Hälfte der Klasse an der Reihe war, schon eine angenehme Woche hinter mir.

16. März. Als halbe Klasse hatten wir in dem Bus, der uns nach Unnau brachte, reichlich Platz. Die Fahrt verlief im Gegensatz zu der nach Winterberg ausgesprochen langweilig, so langweilig, dass es darüber absolut nichts zu berichten gibt. Woran lag das? Nun, zunächst einmal entsteht in einer großen, zusammengepferchten Gruppe eher Stimmung als in einer locker verteilten kleinen. Außerdem waren von den sechs Gitarristen meiner Klasse, die in Winterberg immer wieder sich gegenseitig zum Schrammeln und die anderen zum Mitsingen animiert hatten, drei ein Opfer der letzten Versetzungskonferenz geworden, und ein vierter, Fred, hatte die Lust an diesem Hobby verloren, seit sein dreieckiges Eigenbauinstrument neulich unter dem Zug der Saiten geplatzt war. Übrig geblieben waren nur Jörg und ich. Da wir aber beide keine Stimmungskanonen waren, ließen wir unsere Instrumente im Gepäcknetz liegen, und infolgedessen fand auch kein Gesang statt.

Ein weiterer Grund für den ruhigen Verlauf der Fahrt war, dass die Hälfte der Gruppe aus der Redaktion bestand, die zwar häufig vorlaut, aber selten laut war. Übrigens war die Redaktion als solche nicht mehr aktiv. Ihr Organ, der Komet, war im letzten Sommer eingegangen. Das Verbindende bestand eigentlich nur noch in gemeinsamen Interessen und in dem Sprachgebrauch, der die früheren Mitglieder weiterhin unter der Bezeichnung Redaktion zusammenfasste. Aber nicht nur die Redaktion hatte sich verändert, wir alle waren seit Winterberg ein Jahr älter geworden. Ein Jahr ist an sich nicht viel, bei Schülern macht es jedoch eine Menge aus. Wir befanden uns inzwischen an der Schwelle zur Oberstufe und ließen uns nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Manche Lehrer nannten das kopfschüttelnd geistige Trägheit. Einmal wurde uns sogar die Munterkeit der Sextanerhorden als vorbildlich hingestellt. Offenbar hatte der betreffende Lehrer sich nicht klargemacht, dass wir auch einmal Sextaner gewesen waren, denn sonst hätte er doch auf die Frage kommen müssen, warum wir eigentlich in sechs Oberschuljahren so geworden waren. Sollten etwa nur die Trägsten das jahrelange Sieben überstanden haben? Wohl kaum. Oder sollten wir vielleicht antike Philosophie verinnerlicht haben, z.B. das Motto: Aequam memento rebus in arduis servare mentem? Auch nicht sehr wahrscheinlich. In Wirklichkeit war unsere Entwicklung wohl ganz normal. Ein Landheimaufenthalt war für die Lehrer eine gute Gelegenheit, sich davon zu überzeugen.

Die beiden Lehrer, die uns diesmal begleiteten, hatten solche Einsichten allerdings nicht nötig. Mit Klassenlehrer Audumla verstanden wir uns ausgezeichnet, und der andere, ein Referendar, gab bei uns nur ein kurzes Gastspiel. Andererseits ließen beide Lehrer auch für uns nichts Neues erwarten. Der Referendar schien nett zu sein, aber auch ruhig und wenig originell. Jedenfalls sah er nicht so aus, als könne er sich in absehbarer Zeit einen Spitznamen verdienen. Audumla wiederum war zwar sowohl lebhaft als auch originell, aber abgesehen von seiner unleserlichen Handschrift doch immer sehr dafür, dass alles vorschriftsmäßig ablief.

Als wir Unnau erreichten, stellten wir fest, dass es sich um ein unbedeutendes Bauern- dorf handelte, allerdings landschaftlich recht hübsch gelegen. Der Bus hielt etwa in der Mitte des Ortes vor der Metzgerei mit dem beziehungsreichen Namen Knoche. Von dort führte Audumla uns auf einen zerfurchten Wirtschaftsweg, der hinter der Metzgerei nach rechts abzweigte. Bereits nach wenigen Schritten langten wir dann vor einer unansehnlichen, grün gestrichenen Baracke an. Sie lag oberhalb eines Wiesenhangs und war von einem hohen Maschendrahtzaun umgeben. Vorne ragte ein Fahnenmast, und an der Tür entdeckten wir ein schlecht übermaltes Adleremblem mit Hakenkreuz. Offenbar hatte das Heim also schon größere Zeiten erlebt.

Beim Sturm auf die Betten hatte ich Glück. Ich erwischte im zweiten der beiden Schlafräume ein Bett, das sich gleich neben der Tür und in der Nähe des Lichtschalters befand. Außerdem stand es mit der Breitseite zur Wand und blieb in der unteren Etage frei. Damit hatte ich eine in jeder Hinsicht günstige Position inne. Überdies konnte ich das leere Bett unter mir gut als Ablage gebrauchen, denn Spinde gab es nicht. Weiteren Platz verschaffte ich mir dadurch, dass ich Holzpinne als Kleiderhaken in die Ritzen der Bretterwand steckte.

Das ganze Heim war klapprig und verschroben. Die Wände hatten absonderliche Vorsprünge, Nischen und sonstige Unregelmäßigkeiten und waren mit Schülerzeichnungen gepflastert. Die Decke war niedrig, und der Bretterboden gab an vielen Stellen nach und knarrte erbärmlich.

Die Einrichtung war im wesentlichen von der Wiesdorfer Geschäftswelt gespendet und von den Heimbenutzern entsprechend lieblos behandelt worden. Zum Beispiel waren sämtliche Lampenschirme zerblötscht, und die etwa zehn in einem Schrank liegenden Tischtennisschläger waren, obwohl offensichtlich neu, schon vollständig zerfranst. Zum Glück hatte ich wie die anderen Interessenten meinen eigenen Schläger mitgebracht. Der einzige fast unversehrte Gegenstand war ein Klavier, das obendrein noch ausgezeichnet klang. Wahrscheinlich war es gerade erst geliefert worden, oder es wurde nicht benutzt.

Zum Heizen gab es Kanonenöfen. Wir mussten sie gleich in Betrieb nehmen, denn das Wetter war zwar klar und sonnig, aber sehr kühl. Der rasch eingeteilte Ofendienst hatte einige Mühe, denn die Öfen qualmten erst fürchterlich und wurden dann unnahbar heiß.

Der Clou des Heims aber war das Klo. Es bestand aus einem kleinen Raum, in dem drei Donnerpötte in Nischen nebeneinander standen. Kennst du den Ort, wo man im Trio stinkt? sollte es später einmal in der Abiturzeitung heißen. Es fehlte bloß noch ein Tisch, dann hätte man bei voller Besetzung Skat spielen können. Ursprünglich hatten sogar, wie man an drei zugegipsten Rohrstutzen erkennen konnte, genau vis à vis noch drei weitere Töpfe gestanden. Was mussten das im Tausendjährigen Reich für Gemütsmenschen gewesen sein, dachte ich. Und wieso eigentlich diese enorme Klokapazität in einer so kleinen Baracke? Aber vielleicht hatte es bei der damaligen Verpflegung öfter epidemische Durchfälle gegeben. Nun wäre das alles kein Problem gewesen, wenn man hätte abwarten können, bis das Lokal frei war, um sich dann einzuschließen. Leider war dieses Klosett aber nicht abschließbar, ja es gab nicht mal eine Tür, so dass man vom angrenzenden Waschraum aus die Lage fast ungehindert überblicken konnte. Um wenigstens einen Rest Intimität zu wahren, hatte ein Witzbold innen ein Schild Nicht hinauslehnen angebracht, das offenbar aus einem Eisenbahnwagen geklaut war. Unter diesen Umständen klang die Weisheit: Gut geschissen ist die halbe Gesundheit, die Gerd bei einem Abendspaziergang von sich gab, reichlich theoretisch. Man konnte nur versuchen durch die Wahl atypischer Benutzungszeiten Exklusivität zu gewinnen.

Übrigens hatten unsere Lehrer solche Klimmzüge nicht nötig. Sie verfügten über ein eigenes, einsitziges Örtchen, und das war auch abschließbar.

Außer den bereits erwähnten Räumlichkeiten gab es noch das uns nicht zugängliche Lehrerzimmer, eine Besenkammer und einen Schuppen voll Gerümpel. In diesem Schuppen wurde auch aus zerschlagenem Mobiliar das Anfeuerholz hergestellt.

Trotz der geschilderten Unzulänglichkeiten herrschten unverkennbar Sauberkeit und Ordnung. Gleich neben der Eingangstür befand sich ein Schuhbord, an dem die Straßenschuhe gegen Pantoffeln getauscht werden mussten, und in der Spülküche, das Essen wurde von der erwähnten Metzgerei Knoche geliefert, hingen umfangreiche Dienstanweisungen, die es allerdings wegen ihrer Pedanterie schwer hatten, ernst genommen zu werden.

Im übrigen hatte die Primitivität insofern ihre Grenzen, als es jedenfalls fließendes Wasser und elektrisches Licht gab. Das Licht funktionierte allerdings nicht sogleich, aber der Referendar konnte den Schaden schnell beheben. Als Physiker befand er sich hier in seinem Element, denn wir pflegten zu definieren: Physik ist, wenn’s nicht klappt.

Kurz nach unserer Ankunft wurde feierlich die Schulfahne gehisst. Dass man sie auch für diesen Zweck verwenden konnte, war mir neu; ich hatte sie zwar schon einmal an einem Mast gesehen, nämlich bei ihrer Einweihung, aber seitdem nur noch in einer Vitrine im Direktor-Vorzimmer.

Nach dem Mittagessen, das recht ordentlich war, machten wir eine kleine Wanderung zur Nisterbrücke, einem ziemlich hohen Eisenbahnviadukt über das Nistertal. Dieses Bauwerk gehörte zu den obligaten Zielen der Landheimwanderungen.

Die erste Nacht wurde natürlich wieder lebhaft, nicht zuletzt deshalb, weil Manni mit von der Partie war. Ihm verdankten wir zum Beispiel die Erkenntnis, dass man die leichte Holzdecke anheben konnte, wenn man vom oberen Bett aus die Füße dagegenstemmte. Allerdings ächzte das Bett bei dieser Übung so bedenklich, dass wir von dem Spaß bald wieder abließen. Überhaupt hielt sich die Unruhe dank des kleinen Kreises von fünfzehn Mann in erträglichen Grenzen.

17. März. Beim morgendlichen Schuhputzen musste ich mein Putzzeug an die halbe Belegschaft ausleihen. Da hatte sich mal wieder jeder auf den anderen verlassen, und die Gewissenhaften mussten es ausbaden.

Am Vormittag wanderten wir zunächst zu den Kleinen Wolfsteinen, einem natürlichen Felsmonument. Eine genaue Beschreibung ist mir nicht mehr möglich, weil das einzige Foto, das ich von diesem Objekt machte, nichts geworden ist. Ich hatte vor kurzem die alte Kamera meines Vaters übernommen, die zwar gut, aber auch ziemlich umständlich zu bedienen war. Da ich bisher nur eine Box besessen hatte, bei der es außer zwei Blenden und zwei Verschlusszeiten nichts einzustellen gab, vergaß ich nun dauernd irgend- etwas, bei den Kleinen Wolfsteinen z.B. die Entfernungseinstellung.

Das nächste Ziel auf dieser Wanderung waren die Großen Wolfsteine, die, wie der Name schon sagt, größer waren, nämlich etwa haushoch. Es schien schwierig zu sein, hinauf- zuklettern, und darum versuchten einige es auch gleich. Währenddessen entdeckten wir Zurückgebliebenen im Schatten der Bäume einen größeren Schneefleck, den einzigen weit und breit, und nahmen die Kletterer mit einem Hagel von Schneebällen unter Beschuss. Das machte Spaß, um so mehr, als der Winter ja eigentlich längst vorbei war. Ich konnte nur leider nicht richtig mithalten, weil ich mir gleich zu Anfang fast den Arm ausgerenkt hatte.

Der Tag wurde mit einem geselligen Abend beschlossen. Auf dem Programm stand auch ein Quiz, das ich ganz nett fand, bis das Thema Musik an die Reihe kam. Da schwante mir Unheil. Ich hatte nämlich damals Klavierunterricht und war außer Fred, der ebenfalls Klavier spielte, und Pinkel, Geige, der einzige, der sich aktiv mit ernster Musik“ beschäftigte. Seit ich die Unvorsichtigkeit begangen hatte, auf dem letzten Klassenabend vorzuspielen, war das auch allgemein bekannt. Zugleich wusste man seit jenem Elternabend, dass ich damals noch besser war als Fred. Damit war ich als der Musikexperte der Klasse abgestempelt. Ich selbst allerdings machte mir keine Illusionen darüber, dass ich nur mittelmäßig Klavier spielte, und dass meine musikalischen Interessen sich weit gehend auf die Barockzeit beschränkten. Darum war ich gar nicht glücklich, als man nun beim Thema Musik erwartete, dass ich mich als Quizkandidat zur Verfügung stellte. Ich sträubte mich, aber es hatte natürlich keinen Zweck, daher begab ich mich schließlich nach vorne. Glücklicherweise wurde diesmal nicht verlangt, ich solle irgendwas vorspielen, sondern es ging nur um die Beantwortung von zwei Fragen:

a) Wie ist die Frequenz des Kammertons a und

b) was ist ein Libretto?

Die Frequenz kannte ich zufällig, wenn auch nicht aus der Mu- sondern aus der Physik-stunde, aber das Libretto hatten wir weder in dem einen noch in dem anderen Fach durchgenommen. Da ich mir außerdem nicht viel aus Opern machte, hatte ich das Wort bis dahin noch nie mit Bewusstsein gehört. Daher passierte nun das, was ich von vornherein hatte kommen sehen: ich musste passen. Meinem Ruf als Musikexperte tat das allerdings keinen Abbruch, denn ein guter Ruf ist oft ebenso zählebig wie ein schlechter.

18. März. Heute machten wir einen größeren Ausflug zum Kloster Marienstatt, das sehr schön gelegen ist und über eine sehenswerte gotische Kirsche verfügt.

Der Heimweg sollte ab Hachenburg mit der Bahn zurückgelegt werden. Da Audumla wie immer ein gewaltiges Tempo vorgelegt hatte, kamen wir lange vor Abfahrt des Zuges in Hachenburg an. Zur Überbrückung der Wartezeit durften wir uns sogar ohne Aufsicht! ein bisschen umsehen. Aber obwohl das Städtchen recht nett war, landeten wir, von dem Gewaltmarsch erschöpft, doch bald am Bahnhof und ließen uns dort auf Bänken nieder. Als dann Audumla erschien, war nur noch ein einziger Platz frei, auf den er sich auch arglos setzte. Damit war er aber unglücklicherweise neben einem Mädchen mit Kinderwagen platziert und gab uns Gelegenheit, aus allen Lagen Fotos von dem glücklichen Vater zu schießen. Audumla grinste, aber es war dem eingefleischten Junggesellen doch sichtlich peinlich.

Als wir bald darauf den Bahnsteig betraten, entdeckten wir an der Wand des Bahnhofsgebäudes ein Schild, das uns als „Naturwissenschaftler“ sehr beeindruckte: Es gab nämlich die Meereshöhe auf drei Dezimalen genau an.

Für den Abend war ein Besuch des Dorflehrers arrangiert worden. Als wir annahmen, der Gast werde nun bald eintreffen, begannen wir, so laut wie möglich das Lied vom armen Dorfschulmeisterlein zu singen. Der Spaß kostete uns allerdings einige Nerven, denn der Gast verspätete sich und kam erst bei der vierten Wiederholung. Dann erwies er sich auch noch als humorvoll und nahm uns so den letzten Wind aus den Segeln. Außerdem war er, was wir nicht gewusst hatten, gar kein richtiger Dorflehrer, sondern ein ehemaliger Studienrat aus Frankfurt, für den man dort nach 1945 keine Verwendung mehr gehabt hatte. Infolgedessen gewann er den örtlichen Verhältnissen recht originelle Aspekte ab. So erzählte er z.B., dass einige Dorfbewohner, die man schon von weitem an den krummen Beinen erkennen könne, von Kroaten aus dem dreißigjährigen Krieg abstammten. Das größte Interesse fanden allerdings seine Ausführungen über die Unnauer Schnapsbrennereien. Einige Kameraden machten auch gleich den Vorschlag, so eine Einrichtung doch mal zu besichtigen. Aber Audumla grinste nur bis an die Ohren und säuselte: Was versteht iiiihr schon von Schnaps!

19. März. Heute hatte ich Küchendienst. Das war hier mangels einer Kochküche nicht so schlimm, und außerdem gab es heute auch nicht viel zu versäumen, da keine besondere Unternehmung auf dem Programm stand. Dabei war das Wetter so schön, dass der Unterricht, der offiziell auch während des Landheimaufenthalts fortgeführt wurde, heute im Freien stattfand. Während der Referendar über das Prinzip der Fernsehröhre plauderte, machten wir es uns bequem, legten die Beine hoch und ließen die Frühlingssonne auf uns wirken. Audumlas Unterricht bestand übrigens meistens darin, dass er aus einem Buch über Jugoslawien vorlas. Er war im letzten Jahr dort gewesen und konnte gar nicht genug davon erzählen.

Interessant wurde es erst abends, als wir eine Kegelbahn besuchten. Ich hatte noch nie gekegelt und schoss daher manchen „Pudel“. Außerdem hatte ich ein wesentliches Handicap: Ich mochte kein Bier und trank lieber Apfelsaft, was natürlich absolut unsportlich war. Gänzlich talentlos schien ich aber doch nicht zu sein, denn ich erreichte bei der Großen Hausnummer das Stechen um den ersten Platz, was mir großen Auftrieb gab. Leider kam man nur selten zum Zuge bzw. Wurf, weil wir selbst als halbe Klasse für diese Beschäftigung noch zu zahlreich waren.

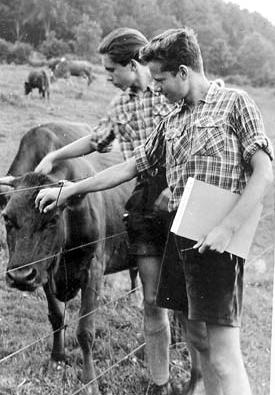

20. März. Für das Ereignis des Tages sorgte Hans-Jürgen, indem er vorführte, wie man ein Huhn hypnotisieren kann. Als sich Nachbars Federvieh wieder mal auf unserer Wiese herumtrieb, schnappte Hans-Jürgen sich ein Exemplar, hob es auf die Tischtennisplatte und ließ es dort langsam über dem weißen Mittelstrich kreisen. Das Huhn sträubte sich zunächst heftig, starrte aber bald wie gebannt auf den Strich, obwohl es dabei den Hals ziemlich verrenken musste. Währenddessen beruhigte es sich immer mehr, und als Hans-Jürgen das Huhn schließlich auf die Platte legte, blieb es, immer noch auf den Strich glotzend, regungslos liegen. Nach einigen Sekunden fing es leise an zu glucken und zu rucken, erhob sich dann verdutzt und entfleuchte eilends unter dem Gelächter der Zuschauer. Solche Gags waren typisch für Hans-Jürgen, der sogar schon einmal einen Goldhamster mit in die Schule gebracht hatte.

Abends gab es die unvermeidliche Abschiedsveranstaltung. Ebenso unvermeidlich war es, dass ich bei dieser Gelegenheit etwas vorspielen musste. Ich hatte in weiser Voraussicht zwei Sätze aus einer Französischen Suite von Bach eingeübt und zog mich damit auch leidlich aus der Affaire. Ich selbst war allerdings nicht ganz zufrieden, weil ich wie immer, und deswegen hasste ich das Vorspielen, vor Lampenfieber mechanisch und unkontrolliert gespielt hatte.

Fred musste natürlich auch dran glauben und brachte einen Sonatensatz von Beethoven zu Gehör. Ehrgeizig wie er war, neuerdings auf dem Klavier, spielte er auswendig, was ich nie geschafft habe. Nun, Fred konnte es auch nicht. Ich kannte das Stück aus eigener Praxis und merkte daher, wie Fred auf einmal in die falsche Zeile geriet, dann blieb er auch schon stecken. Schließlich kam er aber doch irgendwie über die Runden. Ich hätte damals nicht gedacht, dass Fred sich später erheblich steigern und sogar mit dem Gedanken spielen würde, Schulmusiker zu werden. Über den Gedanken kam er allerdings nicht hinaus, denn wie an so vielem verlor er auch am Klavierspiel eines Tages das Interesse. Der Abend schloss zu später Stunde mit einer Abschiedsrede von Audumla, wobei er die Kochkunst er anwesenden Frau Knoche in den höchsten Tönen lobte. Schrecklich, diese Phrasen, aber Audumla konnte immerhin gut damit umgehen.

21. März. Den Vormittag verbrachten wir mit Aufräumen, Saubermachen und Kofferpacken. Dann ging es mit dem Bus wieder nach Hause.

War Unnau nun besser als Winterberg gewesen? In einigen Punkten schon, aber nicht in allen, und das war eigentlich ganz gut so, denn ohne Misshelligkeiten würde einem doch irgendwie das Salz in der Suppe fehlen.

Zweiter Teil

Vom 6. bis 11.Juli 1953

Es war ein Vierteljahr nach dem ersten Aufenthalt in Unnau, als ich mit einigen Klassenkameraden durch die Eingangshalle unserer Anstalt schlenderte. Da hielt uns ein Lehrer an, der trotz seines harmlos klingenden Spitznamens Pinscher zu den am meisten gefürchteten Respektspersonen zählte. Ich sah ihn mit leichtem Unbehagen herankommen, denn er hatte mir erst kürzlich just an dieser Stelle aus heiterem Himmel eine geklebt, weil ich mit einer Hand in der Hosentasche an ihm vorbeigegangen war. Aber diesmal hatte er nicht nur bessere Laune, sondern sogar etwas Erfreuliches anzubieten. Er fragte uns nämlich: Habt ihr Lust, nächste Woche nach Unnau zu fahren? Das Heim ist dann noch nicht belegt. Na, wir waren natürlich begeistert, schon wegen der Aussicht auf ein paar schulfreie Tage, und außerdem hatte uns das Heim beim letzten Mal ja auch ganz gut gefallen.

Anders als bei früheren Landheimfahrten standen uns diesmal für die Vorbereitung nicht einige Monate, sondern nur einige Tage zur Verfügung. Unter diesen Umständen hätte unser alter Klassenlehrer, der penible und fahrige Audumla, wahrscheinlich durchgedreht. Aber Audumla war im Frühjahr an eine andere Schulde versetzt und von Galgen abgelöst worden, der uns übrigens schon einmal in der Unterstufe betreut hatte.

Galgen war ein völlig anderer Typ als Audumla. Er handelte nach dem Motto: Immer mit der Ruhe und ´ner guten Zigarre, und brachte das Einsammeln der Kostenbeiträge, den Einkauf von Nahrungsmitteln und die sonstigen Vorbereitungen reibungslos über die Bühne. Dabei kam ihm allerdings zugute, dass wir inzwischen alle einige Routine hatten und genau wussten, was man benötigte und was nicht. So ließ ich z.B. diesmal die Gitarre zu Hause, weil ich sie beim letzten Mal kaum gebraucht, dafür aber ständig sonst jemand darauf herumgeklimpert hatte.

Meine Klasse war seit der letzten Fahrt erneut stark geschrumpft, denn inzwischen war wieder Ostern gewesen. Daher konnten wir diesmal alle auf einmal fahren.

Außer Galgen begleitete uns noch ein Referendar, den wir den Preisboxer nannten, weil er durch seine hünenhafte Gestalt, das runde Gesicht und das Kraushaar fast zwangsläufig die Assoziation Kirmesboxer oder Catcher erzeugte. Ob er allerdings wirklich boxen konnte, war zweifelhaft, denn dafür hatte er wohl zu viel Bauch und zu wenig Biss. Dagegen wirkte er in der Rolle des Neptun mit Dreizack, die er vierzehn Tage später beim Schulschwimmfest spielen sollte, unbedingt überzeugend. Im übrigen fiel er durch den penetrantesten rheinischen Tonfall auf, den ich jemals bei einem Lehrer erlebt hatte, weshalb wir seinen Spitznamen auch wie Präisboxer aussprachen.

6. Juli. Da wir diesmal zahlreicher waren als beim letzten Mal, reichte die einzige Tischtennisplatte des Hauses nicht aus, unseren Tatendrang voll zu absorbieren. Dies führte zur Entwicklung einer neuen Ballsportdisziplin, die wir Catch nannten. Angefangen hatte es mit Handball, aber da wir weder ein abgegrenztes Spielfeld noch Torgehäuse hatten, gingen die anderen Formalitäten auch bald unter. Übrig blieb schließlich eine herrliche Balgerei, bei der es nur darauf ankam, den Ball irgendwie in das gegnerische Tor zu befördern. Da es überhaupt keine Regeln gab, konnte man nicht mal von Rugby sprechen. Der Normalzustand des Spiels sah so aus, dass sich die beiden Mannschaften in einem unentwirrbaren Knäuel auf dem Boden wälzten. Die Begeisterung war so groß, dass wir erst zum Mittagessen widerwillig aufhörten.

Nachmittags wanderten wir zu den schon vom letzten Mal bekannten Wolfsteinen. Diesmal gab es dort natürlich keinen Schnee mehr, dafür aber eine Menge Himbeeren.

7. Juli. Unsere neue Sportdisziplin schien Galgen nicht so recht zu befriedigen. Jedenfalls organisierte er heute ein richtiges Handballspiel auf einer Dorfwiese. Während aber bei dem gestrigen Catch nicht das Geringste passiert war, brach sich Sieger bei dem regulären Handballspiel unter studienrätlicher Aufsicht ein Schlüsselbein, als er von Jörg gefoult wurde. Jörg war ganz verdattert und das Spiel natürlich zu Ende, aber nachdem Sieger vom Dorfarzt einen Gipsverband verpasst bekommen hatte, gingen wir bald wieder zur Tagesordnung über.

Nach dem Zubettgehen rückte einer mit einer Flasche Kirschwasser heraus, die er offenbar auf allgemeinen Wunsch einzelner Klassenkameraden besorgt hatte. Zwecks gerechter Verteilung wurden Eierbecher aus der Küche geholt, und dann konnte man gegen einen Unkostenbeitrag von 20 Pf einen Schluck zur Brust nehmen.

8. Juli. Heute hatte ich Küchendienst. Zwischendurch nahm ich an einem Tischtennisturnier teil und verhalf meiner Mannschaft zum Sieg, indem ich Hans-Jürgen in drei Sätzen schlug.

Nach Einbruch der Dunkelheit machten wir ein Geländespiel: Vier Räuber mussten versuchen heimlich oder mit Gewalt in das Heim einzudringen, während der Rest der Klasse in der Umgebung auf Posten stand und patrouillierte, um dies zu verhindern. Es handelte sich praktisch um eine erweiterte Form von Räuber und Schantepitz , das bei uns früher sehr beliebt gewesen war. Es machte auch jetzt noch Spaß. Ich wanderte fleißig durch die nächtlichen Dorfstraßen, stieß aber nur auf andere Patrouillen, denen man sich durch eine Parole zu erkennen geben musste, und harmlose Bürger. Gegen ein Uhr hieß es dann plötzlich, das Spiel sei längst vorbei. Nachher hörte ich, einer der Räuber habe es geschafft, während die anderen drei nach hartem Kampf überwältigt worden seien.

9. Juli. Heute machten wir einen größeren Ausflug mit Preisboxer, der uns dabei von seinen Kriegserlebnissen erzählte. Unsere Lehrer waren ja fast alle im Krieg gewesen. Die meisten konnte man leicht auf dieses Thema bringen, mit etwas Geschick sogar im Unterricht. Am interessantesten, wenn auch nicht immer ganz glaubwürdig, waren die Geschichten von Tip.

Rückblickend scheint es mir, dass wir diese Geschichten völlig unbefangen aufnahmen und darüber ebenso wenig reflektierten wie kleine Kinder über die Grausamkeit mancher Märchen. Auch die Lehrer selbst schienen sich nicht viele Gedanken zu machen, sondern in dem Bewusstsein zu leben, nur ihre Pflicht getan zu haben. Das galt auch für die, die etwas abbekommen hatten; Tip z.B. trug, was ich allerdings erst später erfuhr, eine Silberplatte im Schädel. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, auch nur eine einzige kritische Stellungnahme zum Thema Krieg gehört zu haben.

Zurück zu unserer Wanderung: Während also Preisboxer über seine Kriegserlebnisse erzählte, kamen wir an einer Vogelscheuche vorbei, auf der ein Stahlhelm hing. Hans-Jürgen marschierte sogleich darauf zu, stülpte sich den Helm auf den Kopf und nahm stramme Haltung an. Wir amüsierten uns köstlich, und ich fand die Vorstellung komisch genug, um eins der acht Bilder meines Rollfilms dafür zu opfern.

Hans-Jürgen tat sich noch ein weiteres Mal hervor, nämlich dadurch, dass er einen Igel entdeckte, einfing und mitnahm.

Die heutige Wanderung verebbte schließlich in einem Gebüsch, in dem es unheimlich viele Himbeeren gab. Jedenfalls hatte ich noch nie so eine ergiebige Quelle gesehen.

Auf dem Rückweg kamen wir über die Nisterbrücke, die wir beim letzten Landheimaufenthalt nur von unten betrachtet hatten. Die Aussicht von oben war schön, aber mich störte der Gedanke, es könnte ein Zug kommen, denn beiderseits der Schienen war nicht allzu viel Platz.

Zu Hause angekommen baute Hans-Jürgen einen Stall für seinen Igel. Schließlich rang er sich aber doch dazu durch, das Tier wieder laufen zu lassen.

Abends hörten wir uns gemeinsam am Radio das Hörspiel Der Graue und diskutierten dann darüber.

10. Juli. Tagsüber beschäftigte uns hauptsächlich das Großreinemachen, das am Schluss eines Landheimaufenthalts fällig war.

Abends stand wieder die obligate Abschiedsveranstaltung auf dem Programm. Das wichtigste Ereignis war ein großer Kochtopf voll Pfirsichbowle. Einige Klassenkameraden hatten sie selbst zusammengebraut und sogar Eis zum Kühlen besorgt. Ich trank vier Glas und kam mir deswegen ziemlich stark vor. Einige sollen es allerdings auf die dreifache Menge gebracht haben. Zu diesen Fortgeschrittenen gehörten offensichtlich Lutz und Dieter. Die beiden Geistesleuchten der Redaktion gerieten auf dem, wie erinnerlich mehr sitzigen, Klo in ein so tief schürfendes Streitgespräch, dass sie nur mit viel gütlichem Zureden zu bewegen waren, endlich zu Bett zu gehen. Aber auch die übrige Gesellschaft war stark angeheitert. Es war nicht zu übersehen, dass wir uns dem Endziel der Reife schon beachtlich genähert hatten.

11. Juli. Galgen wollte wissen, wer das Lehrerklo voll gekotzt habe; es konnte sich aber niemand erinnern.

Wir schieden in lustloser Stimmung, wie sie nach zu viel Bowle, zu wenig Schlaf und dem Trubel des Aufbruchs am frühen Morgen nur natürlich war. Für mich persönlich mischte sich in diese Stimmung noch eine gewisse Wehmut, denn ich wusste bereits, dass meine Familie noch in diesem Jahr von Schlebusch wegziehen würde, dies also mein letzter Landheimaufenthalt mit meiner alten Klasse gewesen war.