Das Zeitalter der Industrialisierung bescherte Minden das “Kohlenufer”

… legte den Grundstein zum “vergessenen Ufer”

Was steckt nun hinter diesem Begriff “Kohlenufer”, geprägt von einem Mindener Buttjer! .. und warum bitte, ist es “das vergessene Ufer”?

Erklärung zu “Buttjer”: ….. ist ein Junge, der innerhalb der alten Stadtbefestigung aufgewachsen ist.

Heute sind die Befestigungsanlagen der Grüngürtel von Minden, das “Glacis”.

Der alte Weserhafen entstand im 18. Jahrhundert und war nach der Schlagde die zweite Anlage in Minden für die Be- und Entladung von den damalig üblichen Lastkähnen, die zu Berg, also gegen die Strömung der Flüsse, von Pferden, aber auch von Menschenhand, gezogen – getreidelt- wurden. Waren die Kähne beladen, fuhren sie mit “kaltem Druck” zu Tal, also mit der Strömung flussabwärts. Erst war der alte Weserhafen nur ein kleiner Stichkanal, in dem die Kähne außerhalb des Weserstroms festmachen konnten. Bis hierhin waren inzwischen die Gleise der Cöln-Mindener Eisenbahn verlegt worden. Diese Gleisanlage ermöglichte es erstmalig, Kohle aus dem Ruhrgebiet bis nach Bremen zu befördern. In Minden am Kohlenufer wurde die für die neuen Dampfschiffe dringend benötigte Kohle auf die Kähne verladen. So entstand der eher abfällige Begriff “Kohlenufer”. Bedingt durch die nun rasant fortschreitenden Entwicklung kam es zu immer mehr Ansiedlungen östlich der Weser. Da die Festung Minden sich nur auf dem rechten Weserufer befand, wurde dem rechten Weserufer wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Leider ist das zum Teil auch heute noch so!

Jetzt ist es an der Zeit das vergessene Ufer wieder zu beleben!

MINDEN HAT WAS .. AUCH DAS VERGESSENE UFER

- Ein idyllischer Campingplatz mit einer, an ein Circuszelt erinnernden Konstruktion im Hintergrund? Wer ahnt schon bei dieser Perspektive, dass hinter den Wohnmobilen, unter der Konstruktion eine Grenze verläuft, die es immer noch in vielen Mindener (Politiker-)Köpfen gibt. Es ist die Weser. .. und hinter dem “Wald” liegt das Zentrum von Minden, gegen Blicke und “Eindringle” vom rechten Weserufer geschützt!

Der Bereich “zwischen den Brücken”, bestehend aus den Straßen Kaiser-, Prinzen-, Kurfürsten-, Jahn-, Hausberger-, Ufer-Straße und Brückenkopf. ist der ehemalige Mindener Werder, also die Insel zwischen den, früher einmal, zwei Armen der Weser im Bereich der alten Furt (Durchfahrt durch den flachen Weserstrom), Diese Furt war der Anlass für die ersten Siedlungen auf dem “hohen” Ufer (jetzt oberer Altstadt) westlich der Weser. Das sumpfige, flache Ufer östlich der Weser, wurde erst notgedrungen durch den Bau der Cöln-Mindener Eisenbahn als vorhanden wahrgenommen.

Das vergessene Ufer oder auch ..das Kohlenufer.

Einführung in meine Liebeserklärung für einen Stadtteil.

Vor dem „Lieben“ steht das „Kennenlernen“.

Mein „Kennenlernen“ dauert nun bereits runde 65 Jahre. Zu einem großen Teil ist daraus bereits Liebe geworden .. und an dem Rest arbeite ich noch.

Damit der Leser dies versteht, beginne ich in diesem ersten Teil einer (fast) endlosen Geschichte mit der Beschreibung dessen, was der „linksweserische Mindener“ unter dem “rechtsweserischen” Kohlenufer versteht.

Ich bin einer der wenigen “echten” Mindener, die weder links- noch rechtsweserisch geboren und aufgewachsen sind! Ich bin auf dem Mindener Werder geboren und habe dort auch meine Kindheit und Jugend verbracht! Also das ist die Insel „zwischen den Brücken“. Klingt ja auch logisch, wo Brücken sind, ist ein Tal, wo ein Tal ist auch meistens Wasser!

Bei den beiden Brücken in Minden ist es nun, das unter der Brücke mit den Bögen die Weser fließt. In Urzeiten floss sie auch unter der „Bunten Brücke“ (keine weiß warum das Ding so heißt!), seit vielen Jahrhunderten allerdings nur noch bei Hochwasser. An Stelle der Weser durchschneidet der Osterbach, wir haben ihn immer „Onnibach“ genannt, die Senke unter der Bunten Brücke. Zu meiner Zeit, gemeint sind damit die Lausbubenjahre, war dieser kleine Bach, der im Wesergebirge zwischen Lerbeck und Nammen entspringt, noch ein natürlich mäandernder Bach, der das große Pech hatte, die Grubenabwässer der alten Kohlenzeche „Notthorn“ in die Weser zu transportieren.

Deshalb kamen wir Junges „zu meiner Zeit“ des Öfteren ziemlich stinkend nach Hause.

Also lassen wir den Werder, das Bindeglied zwischen dem „eigentlichen“ Minden und dem Kohlenufer, erst einmal literarisch ruhen und kommen zum Kohlenufer.

Für alle weiteren Mindener Geschichten bitte immer im Hinterkopf behalten!

Minden besteht aus drei Teilen (bitte nicht ganz so ernst nehmen!!)

- Die alte Festung , linksweserisch und alles was im Laufe der Geschichte „linksrheinisch der Weser“ dazugekommen ist.

- Der Werder, in der Mitte, zwischen den Brücken mit „Kanzler’s Weide“ (Die Besitzer hießen Kanzler –also nichts politisches!)

- Das Kohlenufer, die Sumpflandschaft rechts der Weser

Aus dieser Aufteilung wird klar, dass ich in meiner Kindheit von Feinden umgeben war. Sollte sich dieser Umstand ab und zu in meinen Erzählungen und Erläuterungen über/zu Minden bemerkbar machen, bitte ich hiermit für alle Zeiten um Entschuldigung

So, jetzt aber zum Thema!

Woher der Name stammt wurde bereits erklärt. Es kommt nun erst einmal zu einer sachlichen Beschreibung des betroffenen Terrains.

Wir ziehen die Grenzen für meine Beschreibung – Im Norden entlang des Mittellandkanals, im Nordosten den Bereich Stadthafen Ost und Karlstraße, weiter geht es im Osten und Südosten mit den heutigen Gleisanlagen der DB und Ziehen eine Linie im Süden, beginnend an der Bahnlinie hinter den Schrebergärten in Richtung Westen bis an die Weser. Die Weser, mit dem vorgelagerten Werder, ist die Abgrenzung nach Westen.

Das versteht nur der Bewohner des Kohlenufers! –deshalb dazu die folgende Skizze. Das Kohlenufer ist grün hinterlegt.

© OpenStreetMap contributors, CC BY-SA http://www.openstreetmap.org/copyright

Am 4. Januar 1552 erlässt Kaiser Karl V. zu Innsbruck ein Privileg für die Stadt Minden, dass alle Mindener Bürger

…….”hinfuro zu ewigen zeitten unwiderruefflich auf dem Wasser, die Weser genant, auf unnd ab unnd fur die Stat Bremen unnd sonnst allenthalben irer Notturfft unnd Gelegenhait nach unnd wie inen das jederzeit am fueglichsten unnd nutzlichsten sein wirdet, frey unverhindert schiffen, auch allerlay Kaufmanschafft unnd Hanndtierung treiben unnd uben sollen unnd mogen, one gemelter Stat Bremen Irrung, Einrede oder Verhinderung”.

Das ist der Beginn der Hafenstadt Minden! Man begann aber erst im 19. Jahrhundert mit dem Ausbaggern des jetzigen „alten Weserhafen“, der im Jahre 1910(?) mit der Eröffnung der Weserwerft abgeschlossen war.

Den eigentlichen Ausschlag gab aber der Bau der Cöln-Mindener Eisenbahn. Eröffnung der Bahnlinie, es war die erste „richtige” Bahnlinie in Deutschland, war der 15. Oktober 1847.

Schnell entstanden militärische Bauwerke, die den Bahnhof Minden schützen sollten.

Das sind die Forts „A“ , „B“ und „C“ die die nördliche, östliche und südliche Flanke schützten. Da man auch davon Ausging, dass es zu einer Bedrohung vom Wasser her kommen „könnte“, bekam auch der noch nicht ganz fertige Weserhafen am südlichen Ende eine Flankenbastion (die übrigens bis vor einigen Jahren ein Bordell beherbergte). Nach Westen bot die Festungsstadt Minden mit der auf dem Werder angesiedelten Festungsanlage, Brückenkopf genannt, genügend Schutz.

Da ja bekanntlich keinerlei kriegerische Handlungen zwischen Braunschweig, dem lippischen Fürsten, den Hannöverschen und auch nicht mit Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe bestehen, konnten die Festungsanlagen in der Neuzeit getrost anderen Bestimmungen zugeführt werden.

Aufgrund der bis 1873 geltenden so genannten Rayon-Bestimmungen, d.h. Festungsbestimmungen (und weil man den Qualm der Lokomotiven nicht in der Stadt haben wollte!!)wurde der Bahnhof Minden auf dem rechten Weserufer gebaut. Das Areal rund um den Bahnhof wurde ebenfalls befestigt. Aus den innerhalb dieses Geländes liegenden Gebäuden entwickelte sich die Neustadt.

Als Wohngebiet westlich des Mindener Bahnhofs entstand die so genannte Laxburg, eine Wohnsiedlung, die der Bauunternehmer Franz Eduard Lax (1799-1873) und seine Familie über zwei Generationen intensiv förderten. Da sind zu nennen z.B. der Bau von Mietshäusern, Infrastrukturmaßnahmen wie private Wasserversorgung mit einem Wasserturm und anschließender Kanalisation, später erfolgten der Bau von Kleinkinderschule bzw. Kindergarten und Hafenschule.

Für die kaiserlichen Pioniere und das Wachpersonal der Forts A bis C, deren Übungsgelände sich östlich des Bahnhofs befand, entstand die Bahnhofskaserne, lange ein Wohnquartier für Minderbemittelte. Nach langem Leerstand möchte ein Investor dort nun studentischen Wohnen etablieren.

Die Oberpostdirektion Minden (OPD Minden) wurde am 1. Januar 1850 in Minden eingerichtet. Das Gebäude dazu an der Ecke Friedrich-Wilhelm-Straße/Kaiserstraße wurde 1858 fertiggestellt. Die OPD war Mittelbehörde der Postverwaltung im Regierungsbezirk Minden. Ihr unterstanden die Postämter, Fernmeldeämter, Fernmelde-zeugämter, die Postscheckämter und die Postsparkassenämter.

Hier sollte die Bahnpost ins feindliche Hannover einer Grenzkontrolle unterworfen werden und die Mobilität der Eisenbahn für eigene Transporte genutzt werden.

1934 wurde die Oberpostdirektion Minden aufgelöst und in die Oberpostdirektion Münster integriert.

Mit der Eröffnung des Mittellandkanals und der Fertigstellung der Kanalüberführung über die Weser begann auch die Geschichte des Mindener Stadthafens.

Schleusen mussten für die Anbindung an die Weser gebaut werden. Dies wiederum zog die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Industrieanlagen nach sich.

Betriebe benutzten die Weser und den neuen Kanal für den Transport von Rohstoffen und produzierten Gütern, nutzten das Wasser für Kühlung und Produktion allerdings auch für die Entsorgung von Müll und Abwässern.

An der Friedrich-Wilhelm-Straße entstand Anfang des 20ten Jahrhunderts die Glashütte Wittekind, die bis in die 70er Jahr dort Flaschen und Korbflaschen produzierte. Der Transport von Rohstoffen, des Schweröls zum Heizen der Schmelzpfannen, Wasser für die Dampfkessel und das dringend benötigte Kühlwasser wurde durch Weser und Kanal ermöglicht.

1939 siedelte sich die Knoll AG in Minden an.

Die Knoll AG geht auf den Firmengründer, den Chemiker Albert Knoll, zurück. Er erfand eine chemische Möglichkeit, Morphin in Codein umzuwandeln und damit einen wesentlich billigere Möglichkeit, diesen Wirkstoff gegen Husten und Schmerzen zu bekommen.

1935 forderte eine Kommission des Heeres-Sanitätsinskteurs die Verlagerung der chemischen Produktion an einen sicheren Standort. Die Knoll AG lag damals am Rhein in Ludwigshafen und war nahe an der Grenze nach Frankreich und damit dem Einfluss französischer Truppen ausgesetzt. Die Kommission bezeichnete Osnabrück – Minden als solche sichere Region. Minden bekam den Vorzug, weil es guten Anschluss an die Bahnstrecke Köln – Berlin und an den Mittellandkanal hatte. Das Werk wurde noch im selben Jahr ins Handelsregister eingetragen. 1939 nahmen sie an der Karlstraße die Produktion auf, erweiterten ihre Fabrikanlagen aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Kläranlage und einem neuen Verwaltungsgebäude. Schon lange gehört die Knoll AG dem Weltunternehmen BASF.

Die Wäschefabrik Lange & Hagemeyer, erbaut 1923 bis 1925 am Schwarzen Weg nach den Plänen des Mindener Architekten Richard Moelle diente während des zweiten Weltkrieges als Proviantlager der Wehrmacht.

Die sich zurückziehende deutschen Truppen steckten 1945 das, bis unters Dach mit Lebensmitteln vollgestopfte Lager, an. Die Hunger leidende Bevölkerung, hier waren es natürlich hauptsächlich die Mütter, versuchte so viel als möglich aus dem brennenden Gebäude zu retten.

Auch meine Mutter gehörte damals dazu; auch wenn wir auf dem Werder wohnten und die Fabrik auf dem „feindlichen“ Gebiet des Kohlenufers lag.

Ebenfalls (für uns) auf dem feindlichen Gebiet entstand noch während des Krieges durch das Auffüllen einer ausgebeuteten Kiesgrube, direkt westlich der Lange/Hagemeyerschen Wäschefabrik, eine Schrebergarten Kolonie.

Meine Eltern bekamen dort eine Parzelle „zugewiesen“ … denn wir waren 4 Kinder!

In einem dieser Gärten verbrachte ich die ersten Jahre meines Lebens.

Mein Vater hatte einen Brunnen gebohrt. Das Wasser schmeckte schwefelig! Er war der Überzeugung, dass er auf eine Quelle heilenden Wassers gestoßen war.

…. Es war wohl doch nur das verseuchte Grundwasser der Mülldeponie, mit dem wir über Jahre zusammenlebten.

Als ich Lesen gelernt hatte, wartete ich jedes Jahr Ende April/Anfang Mai auf eine Anzeige im Mindener Tageblatt, die da lautete:

Der Kleingärtner Reuter Hausdörffer /DAS WAR MEIN VATER!!!) erntete den ersten Spargel. Das war in der so genannten Nachkriegszeit etwas ganz besonderes, Spargel wurde nur von den ganz Reichen gegessen … bei uns gab es den gleich mehrmals im Jahr! Er wurde nach Anweisung meines Vaters mit den Fingern gegessen.

Später, nach dem Tode meines Vaters im Jahre 1972, habe ich dann erfahren, dass mein Vater diese Anzeige immer selbst aufgegeben hat.

Warum er das getan hat, weiß ich bis heute noch nicht … aber wir wohnten ja auf dem Mindener Werder

Was die Zukunft dem “Verlorenen Ufer” bringen wird, folgt in einer der nächsten Ausgaben.

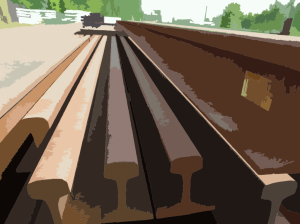

HALT! Fast hätte ich die alten Schienen von Minden vergessen!

Die MKB, wir Kinder haben das immer mit „Mindener Kreis- und Bogenbahn“ übersetzt, hatte früher einen Abzweig entlang der Hafenstraße der dann nach links über die Kaiserstraße abbog und vor den Gleisen der Cöln-Mindener Eisenbahn endete. Heute fährt auf den verbliebenen Schienen der MKB unter anderem die Mindener Museumseisenbahn.

…… und die Mindener „Elektrische“, die Straßenbahn!

Das Streckennetz der „Elektrischen“ im Bereich Kohlenufer, ging aus der Stadt heraus, also über die Brücken, Kaiserstraße, Bahnunterführung, eine Schleife auf dem Bahnhofsvorplatz und weiter auf der Viktoriastraße bis zur Zeche „Meißen-Notthorn“, wo mein Großvater, der Vater meiner Mutter, als Obersteiger arbeitete.

PS. Am Spannendsten war die Fahrt mit der „Elektrischen“ durch die Bäckerstraße über den Scharn, Marktplatz (mit furchtbar vielen Gleisen und Weichen!) Obermarktstraße, Simeonsstraße wieder runter ins „Unterland“, über die Porta Straße nach Barkhausen (Kaffee Hab)

… man konnte in alle Wohnungen gucken und die Blumen von den Balkonen (wenn‘s dann einen gab) pflücken.

Philipp Hausdörffer

07. 12. 2014

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkmäler_in_Minden