Interview mit Jürgen Heinemann. Thomas Reisig

Postdam, 12. Juni 2014

Jürgen Heinemann reiste im Juni 1971 nach Chile, wo er als 36-jähriger, freischaffender Fotograf u.a. eine Landbesetzung (spanisch toma) und den Gottesdienst in einer Pfingstkirche im Bild festhielt. Dazu Fragen von Thomas Reisig.

F.: Was verbindet Sie mit Lateinamerika?

Jürgen Heinemann: Zwischen 1962 und 1983 unternahm ich insgesamt zehn ausgedehnte Reisen nach Lateinamerika. Im Lauf der Zeit kam ich so in fast alle Länder zwischen Mexiko und Chile, und in die Karibik. Auftraggeber waren jeweils eine Bildagentur und das kirchliche Hilfswerk Adveniat. Adveniat war gerade erst 1961 als Hilfswerk speziell für Lateinamerika gegründet worden, ich war 1962 der erste Mitarbeiter überhaupt, der nach Lateinamerika fuhr und dort in meiner !emenwahl ziemlich frei. Was hätte man mir auch konkret vorgeben können? In erster Linie ging es ja darum, mit Fotos und Reportagen grundsätzlich Interesse an Lateinamerika zu wecken. Ich sollte daher ganz allgemein soziale, religiöse, politische und kulturelle Themen fotografieren. Erst auf späteren Reisen mußte ich für die Kirchenpresse mehr und mehr konkrete Hilfsprojekte mit der Kamera dokumentieren.

1971 war ich auf der fünften dieser zehn Reisen, und sie führte mich auch nach Chile.

F.: Im Chile des Jahres 1971 war aber doch ein Thema wegen der radikal neuen politischen Situation sozusagen „Pflichtprogramm“ für einen Reporter. Seit rund neun Monaten hieß der Staatspräsident Salvador Allende, und einige Veränderungen zeichneten sich ab. Viele der ärmeren Chilenen verbanden mit dem linksgerichteten Politiker große Hoffnungen auf ein neues, besseres Leben. Konservative, kapitalistische Kreise dagegen – auch in anderen Ländern, den USA z.B. – befürchteten ein “zweites Cuba”, gar einen politischen Dominoeffekt und damit das Abdriften des lateinamerikanischen Kontinentes als Ganzes in den Kommunismus.

Zeitlich angesetzt waren die Reisen nie nach aktuellen politischen Ereignissen eines Landes. Diese Themen waren dem Zufall überlassen. Im Juni 1971 kam ich über Brasilien, Peru und Haiti nach Chile. In Haiti war kurz vor meiner Ankunft der Diktator Duvalier gestorben, bekannt als „Papa Doc“. Das konnte natürlich bei der frühzeitigen Auftragsplanung nicht berücksichtigt werden. Im Juli 1969 habe ich ebenso zufällig die ersten Tage des sogenannten „Fußballkriegs“ zwischen El Salvador und Honduras erlebt. Und 1965 war ich zu Beginn des Putschversuchs gegen Präsident Sukarno in Djakarta. Weil der internationale Flughafen sofort geschlossen wurde, war ich für drei oder vier Tage der einzige ausländische Fotograf vor Ort.

F.: In Chile wollten Sie eine Landnahme fotografieren. Wie haben Sie zum ersten Mal von den Landbesetzungen erfahren?

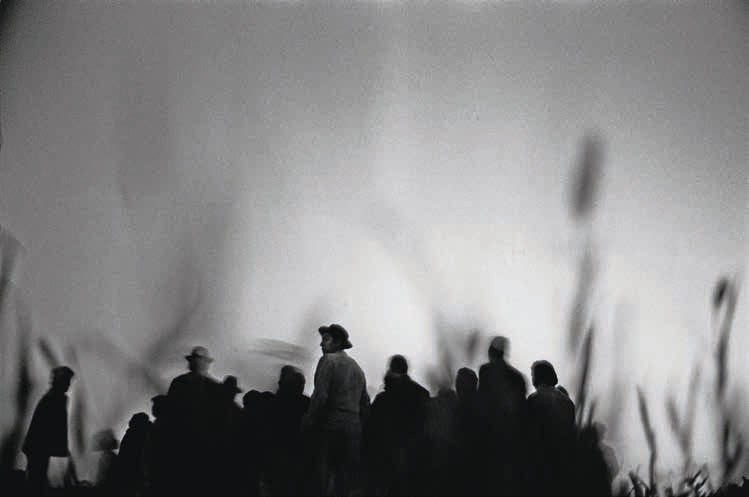

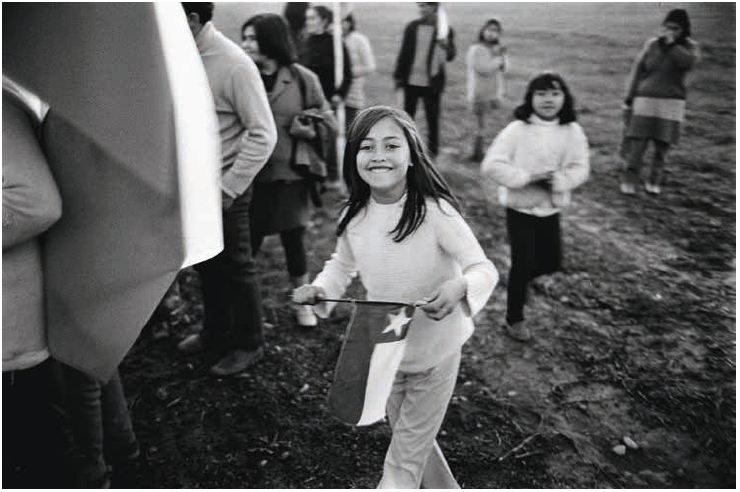

Bei Gesprächen zur Themensuche. Man sagte mir, daß kürzlich an einer engen Stelle zwischen der vierspurigen Straße von Santiago nach Valparaiso und der parallel verlaufenden Eisenbahnlinie ein Landstreifen besetzt worden war, direkt am westlichen Rand der Hauptstadt. Ich fuhr hin, weil dort noch Spuren dieser „Toma“ sichtbar sein sollten. In einer der Hütten saß ein alter Mann, mit dem ich ins Gespräch kam. Ihm gegenüber äußerte ich mein Bedauern, daß ich lieber die Landbesetzung selbst erlebt hätte, als jetzt diese Siedlung zu fotografieren. Darauf sagte er, „ach, wenn sie das sehen wollen, dann gehen sie doch sofort über den Bahndamm”. Genau in diesen Minuten zog dort eine Gruppe Menschen wie in einer Prozession mit chilenischen Flaggen auf ein freies Feld. Ich hatte ein unglaubliches Glück, hier begann in diesem Augenblick eine „Toma“. Es war in der Abenddämmerung, Landbesetzungen fanden immer im Schutz der Dunkelheit statt, damit man sie frühestens am nächten Morgen entdeckte. So hatte man Zeit gewonnen um Tatsachen zu schaffen.

Land zu okkupieren war auch in der Allende-Zeit illegal, eine strafbare Tat. Die linke Regierung wußte nicht recht damit umzugehen, man wollte nicht ausgerechnet gegen die Ärmsten einschreiten, für die man sich ja politisch engagierte. Aber Situationen der Rechtlosigkeit wollte man auch nicht dulden.

Landnahmen folgten übrigens einem Ritual. Die chilenische National$agge spielte dabei eine wesentliche Rolle. Es ging darum, möglichst schnell ein Terrain abzustecken und eine provisorische Hütte zu errichten. Die Nationalflagge auf der Hütte oder dem Grundstück symbolisierte: hier sind Bürger Chiles, die als Chilenen Anrecht haben auf ein Stück chilenischen Boden. Das abgesteckte Grundstück und die Hütte darauf hatten auch eine gewisse eigentumsrechtliche, juristische Bedeutung.

F.: Wie muß ich mir das vorstellen: sie kletterten, behängt mit zwei, drei Leicas und Objektiven, über einen Bahndamm zu einer Gruppe von 50 bis 100 Menschen, die auf freiem Gelände etwas illegales vorhatten. Wie haben diese Männer, Frauen und Kinder auf sie reagiert?

Die Besetzer und selbst die Anführer haben gar nicht auf mich reagiert, außer daß mich der ein oder andere, wie man auf den Bildern sieht, stolz anstrahlte. Euphorie und Anspannung waren so groß, daß ich kaum wahrgenommen wurde. Sie glaubten wohl, ich gehöre dazu, und so versuchte ich mich auch verhalten. Inzwischen war ich schon zwei Monate in Lateinamerika unterwegs gewesen und sah nicht viel anders aus als die meisten dort. (lacht)

Die drei Anführer, die das Terrain vorher schon vermessen und verplant haben mußten, steckten eilig Parzellen ab: Grenzpflöcke wurden in die Erde geschlagen, mit der Axt, mit Stöcken und Steinen, was auch immer gerade zur Hand war. Aus Gebüschen holte man dort vorher versteckte kleine, zeltartige, aus Abfallmaterialien gezimmerte Behausungen, die eher symbolischen Wert hatten, und trug sie auf das Gelände.

F.: Sie sind von den „Straftätern“ also nicht zurückgewiesen worden. Warum hatte bis dahin – und auch danach – kein anderer Fotograf ähnliche Bilder aufgenommen, wo man doch nichts gegen die Anwesenheit eines Fotografen zu haben schien?

Eine sehr strenge Geheimhaltung war unbedingte Voraussetzung für den Erfolg dieser Aktionen. Selbst die Besetzergruppe wurde von ihren Anführern oft erst kurz vor der Aktion über Einzelheiten informiert. Das Risiko, Fotografen zu benachrichtigen oder andere Mitwisser zu haben, konnten Landbesetzer nie eingehen. Mir half hier, wie gesagt, der Zufall.

F.: An wievielen Tagen waren Sie dabei?

Ich kann das heute nicht mehr genau sagen, es war etwa eine Woche, in der ich fast täglich für längere Zeit bei den Landbesetzern war. Chile war Endpunkt meiner Reise, ich hatte keine größeren Verpflichtungen mehr und konnte daher meinen Aufenthalt um einige Tage verlängern.

F.: Haben sich in dieser Woche Kontakte vertieft, gab es längere Gespräche?

Gespräche habe ich immer auf das Nötigste beschränkt wenn ich fotografieren wollte, um das Geschehen nicht zu beeinträchtigen. Eine Verständigung, wenn sie erforderlich war, mußte nicht immer verbal sein. Mit den Landbesetzern haben sich auch nach Abschluß meiner Bildreportage keine Gespräche ergeben.

F.: Sie wurden nicht zum Essen eingeladen, oder zu einem Umtrunk?

Die Menschen waren zu beschäftigt, auch an den folgenden Tagen. Damals halfen Jesuiten den Landflüchtlingen aus den Provinzen, die in den Elendsvierteln am Stadtrand strandeten und die anfangs oft in Hütten aus Abfallholz und Pappkartons leben mußten. In einem großangelegten Programm wurden in einer Fabrik zerlegbare, transportable Fertighütten hergestellt, die den Bewohnern ein regendichtes Dach und trockenen Holzfußboden boten. Auch Landbesetzern wurde so geholfen, wie auf einigen Fotos zu sehen ist.

Für ein oder zwei Jahre wurden diese Notbehausungen verliehen. Die Bewohner konnten sich in der Zwischenzeit eine feste Bleibe schaffen. Danach wurden die Hütten zerlegt und erneut verliehen an Andere.

F.: Aber der Boden war nach wie vor fremdes Eigentum, und so kam es dann auch zu einer brenzligen Begegnung…

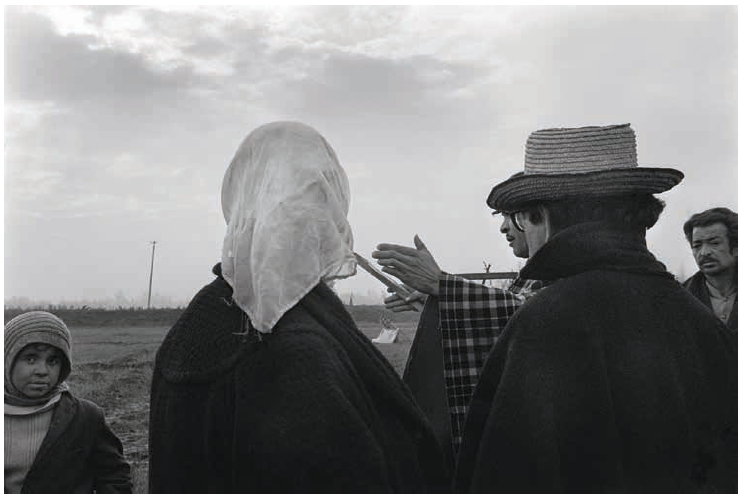

Am vierten oder fünften Tag tauchte der Landeigentümer auf. Ich war zufälligerweise anwesend. Die Anführer und einige der Besetzer verhandelten mit ihm und erzielten bald eine Einigung. Die Besetzer argumentierten, das Land nicht stehlen zu wollen, aber so gut wie mittellos zu sein. Je nach finanzieller Lage und Einkommen wollten sie nach und nach für den Grund bezahlen. Das hat der Landbesitzer offenbar akzeptiert, übrigens jemand, dem angeblich riesige Ländereien gehörten.

F.: Wie haben Sie den Auftritt des Landeigners in Erinnerung?

Er kam in Begleitung, offenbar mit seinem Verwalter, aber ohne Polizei. Sein Auftreten war selbstsicher, aber nicht provozierend arrogant, und er war ein aufmerksamer Zuhörer. Das trug dazu bei, daß keine feindselige Stimmung aufkam. Auf meinen Bildern ist der Grundbesitzer an seiner Kleidung zu erkennen.

Bei meinem letzten Besuch bei den Landbesetzern kam ich direkt von einem feierlichen kirchlichen Ereignis und war entsprechend angezogen, mit weißem Hemd und Krawatte. Das erregte sofort das Mißtrauen der Anführern, die mir vorher täglich ohne Argwohn begegnet waren. Nach langen Erklärungen und dem Hinweis auf meine Bekanntschaft mit einem engagierten Priester, den auch einige der Landbesetzer gut kannten, durfte ich bleiben.

F.: Ihre Bilder lagen vier Jahrzehnte lang im Archiv, Sie haben sie jetzt für diese Publikation und eine Ausstellung ans Licht geholt. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?

Mir wurde bewußt, daß diese Fotos einmalige geschichtliche Dokumente sind, die gezeigt werden müssen. Über mögliche spätere historische Dimensionen von Bildern habe ich mir früher beim Fotografieren nie Gedanken gemacht.

1973, gut zwei Jahre nach dieser Reportage, putschte Augusto Pinochet die linke Regierung unter Salvador Allende aus dem Amt. Um eine repräsentative Veröffentichung der Bilder habe ich mich in diesen Jahren nicht bemüht. Anhand meiner Aufnahmen wären die Anführer der “Toma” zu identifizieren gewesen. Das Militärregime hätte sie wahrscheinlich verfolgt.

Was aus der Ansiedlung geworden ist, weiß ich nicht. Viele der damals besetzten Areale sind wohl unter der

Militärdiktatur brutal geräumt worden.

Vor kurzem habe ich versucht, wenigstens den Ort mit “Google-Earth” genau zu bestimmen, ohne Erfolg. Die

Stadt Santiago hat sich inzwischen so stark ausgedehnt, daß diese Stelle so nicht mehr aufzufinden ist.

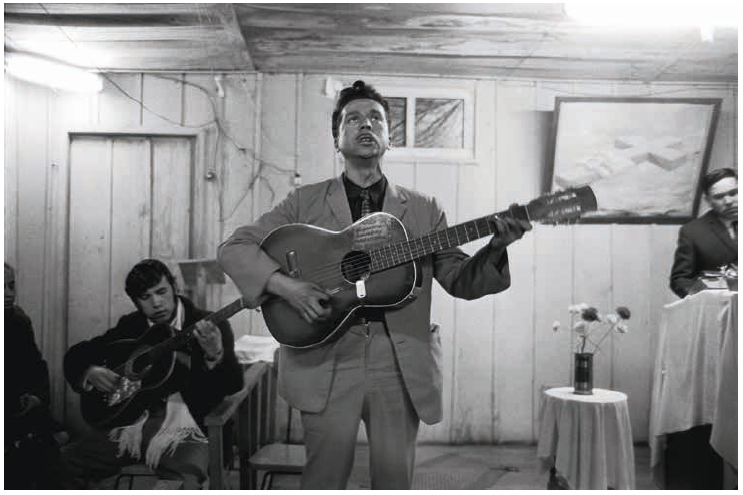

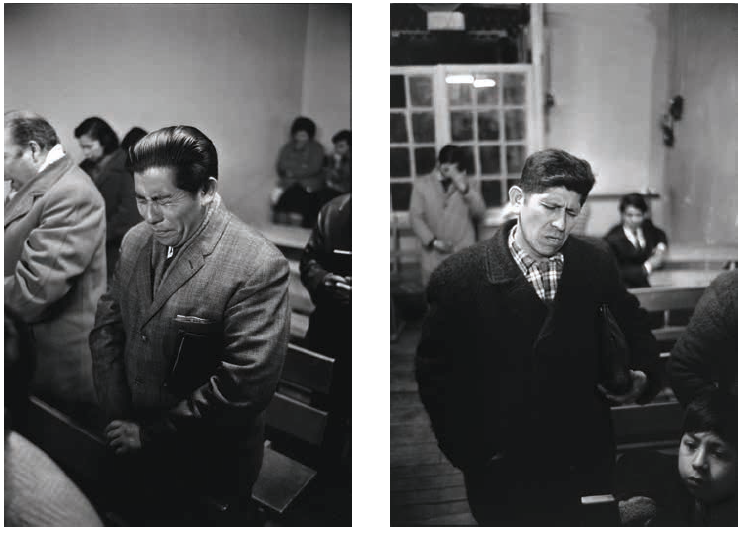

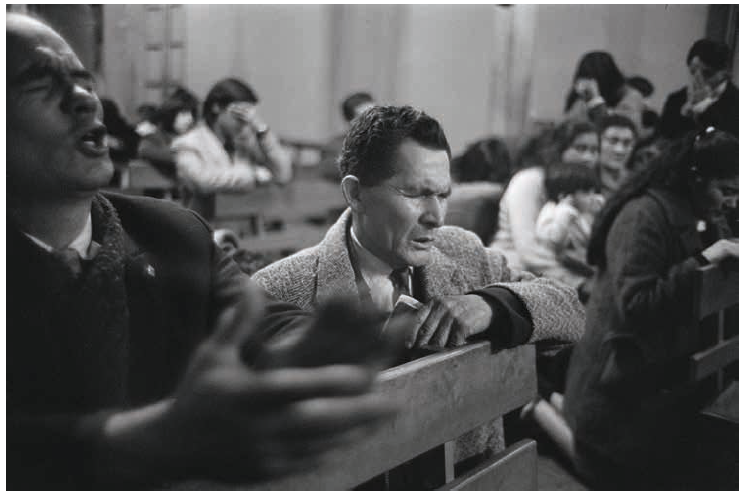

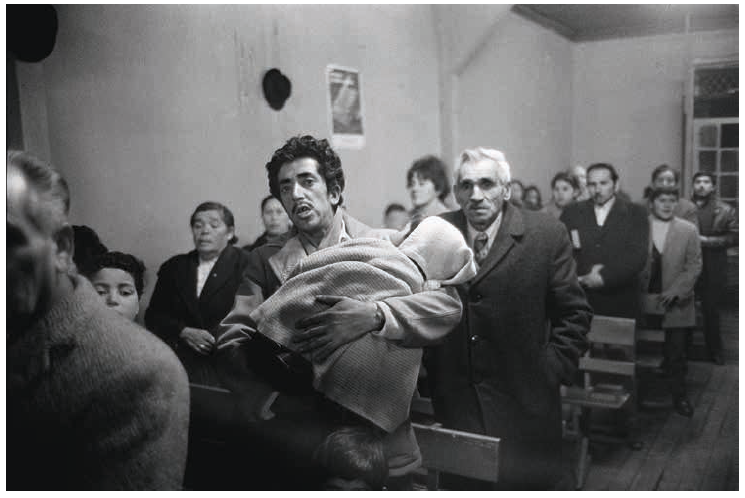

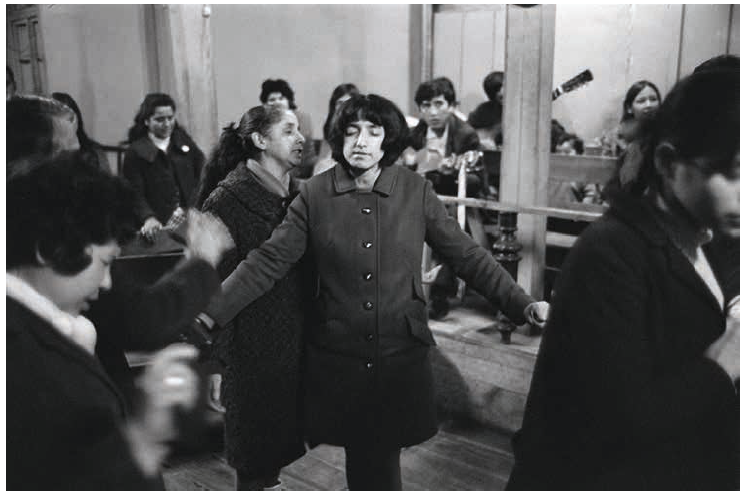

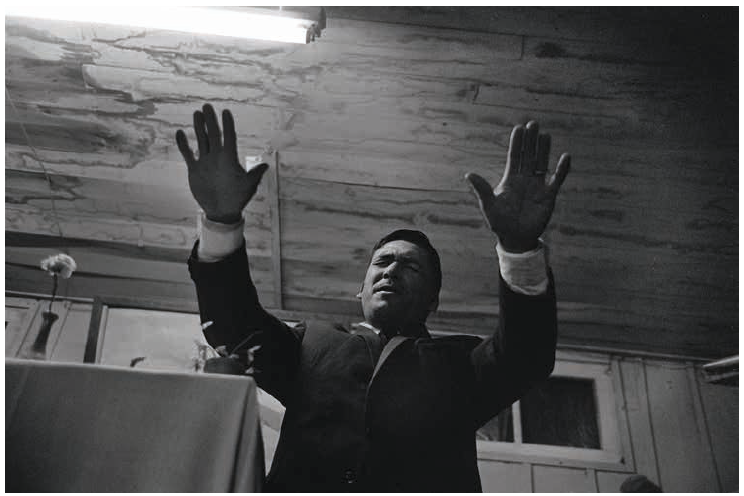

F.: Die Bilder aus der Pfingstkirche haben mit der Landbesetzung nichts zu tun, stammen aber auch aus diesen Tagen in Chile.

Sicher, es ist ein anderes Geschehen und eine andere Gruppe von Menschen, die aber beide in miserablen Verhältnissen lebten. Inhaltlich sehe ich in beiden Serien Verbindendes und Ergänzendes. Die einen suchen Halt und Trost im Glauben, um ihre Lebenssituation zu ertragen, die anderen stellen sich der Notlage und scha#en tatkräftig Zukunftsperspektiven. Im Titel „La Toma, das gelobte Land“ sollen derartige thematische Bezüge angedeutet werden.

F.: Wie sind Sie dazu gekommen, in einer Pfingstkirche in Santiago während des Gottesdienstes zu fotografieren?

Die Themen Religiosität und Religionen gehörten immer zu diesen Auftragsreisen. Ein Franziskaner in Santiago, den ich Jahre früher einmal in Brasilien kennengelernt hatte, konnte mir den Zugang vermitteln. Er hatte persönlich einen guten Kontakt zu einem Priester der Pfingstkirche. Das war damals ungewöhnlich. Die katholische Kirche begegnete der sich schnell ausbreitenden Pfingstkirche mit Mißtrauen und hielt Distanz.

Dieser Franziskaner brachte mich zu einer schlichten Holzkirche. Der befreundete Pfarrer erklärte seiner Gemeinde vor dem Gottesdienst, daß ich für einen guten Zweck fotografieren würde und sehr willkommen sei. Später mußte ich dann sogar eine kurze Ansprache halten, was mich in ziemliche Verlegenheit brachte.

F.: Ihre Bilder von diesem Gottesdienst wirken völlig unverkrampft, in keiner Weise inszeniert. Als ob gar kein Fotograf dabei gewesen wäre…

Ohne diese besondere Einführung hätte ich kaum Zugang und erst recht keine Erlaubnis zum Fotografieren bekommen. Die Vorgänge in der Kirche waren bald so intensiv, emotional und dramatisch, daß ich mich frei im Raum bewegen konnte, ohne beachtet zu werden. Selbst auf den Altar hätte ich klettern können, ohne aufzufallen.

Unauffällig zu sein und mich der jeweiligen Situationen anzupassen, um das Geschehen nicht zu beeinflussen, war mir für meine Fotografie immer unverzichtbare Voraussetzung. Hier jedoch konnte ich einmal auf all diese Vorsicht verzichten.

F.: Sie nehmen nur selten Landschaften auf, fotografieren kaum Gegenstände. Immer gilt Ihr Interesse den Menschen, die Sie sehr einfühlsam und respektvoll abbilden, ohne dabei auf die Situation einzuwirken: Sie machen sich quasi unsichtbar, treten ganz zurück, damit der Andere umso mehr zur Geltung kommt. Und dann lösen Sie auch noch im „sprechenden Moment“ einer Begebenheit aus, in der Sekunde, in der sich ein Geschehen im Bild von allein erzählt. Wie machen Sie das? Ist das erlernbar, oder schlicht eine Gabe?

Erlernbare Regeln kann ich nicht bieten, als Gabe möchte ich das auch nicht bezeichnen. Aber sein Einfühlungsvermögen kann man schulen. Viel Geduld aufbringen und trotzdem blitzschnell reaktionsfähig zu bleiben, das ist mir für meine Bilder wichtige Voraussetzung. Fange ich in beliebigen, banalen Momenten an zu fotografieren, dann werden die Bilder auch entsprechend nichtssagend, und zusätzlich falle ich auch noch störend auf.

Ich brauche so etwas wie einen inneren, mitschwingenden Rhythmus, einen emotionalen Bezug. Wenn sich

der nicht einstellt, dann drücke ich, – wie aus dem Takt geraten -, fast durchgängig zu früh oder zu spät auf den Auslöser.

Landschaften hätte ich unterwegs gerne fotografiert. Dazu hätte ich eine größere Kamera gebraucht, aber ich hatte so schon genug zu schleppen. Da war nicht nur die Kameraausrüstung, im Ko#er befanden sich pro Reise auch ca. 150 Filme.

Für Landschaftsfotografie muß ich mich je nach Wetterlage und Wandel der Lichtverhältnisse zeitlich anders

ausrichten als bei den Reportagen. Meine Auftraggeber hatten zwar nicht die höchsten Qualitätsanprüche, brauchten aber für ihre vielfältigen Zwecke eine enorme Anzahl von Einzelbildern und Reportagen, und damit war ich von morgens bis abends ausgelastet.

Zentrales Thema meiner Fotografie sind die existenziellen Situationen der Menschen. Inszenierungen nach meinen Vorstellungen haben da keinen Platz. Ich versuche auch zu erkennen, ob Menschen sich selbst der Kamera wegen inszenieren. Das erlebt man sehr oft. Einer solchen Schauspielerei fehlt es dann an Originalität und Tiefe.

Auch deswegen muß ich den Menschen Zeit lassen, sich an meine Anwesenheit zu gewöhnen, und ich selbst brauche diese Zeitspanne, um einen eigenen Bezug zum Geschehen zu finden. Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann werde ich als Fremder und als Fotograf nicht mehr wahrgenommen.

Die Welt ist vielschichtiger und spannender, als ich sie mir vorstellen und inszenieren könnte. Als Fotograf muß ich zwangsläufig Augenzeuge der Ereignisse sein, über die ich berichten will, bei anderen Medien ist das keine Voraussetzung. Tiefe und Essenz des Geschehens mit den gestalterischen Möglichkeiten der Fotografie ausdrücken zu können, dokumentierend, aber auch interpretierend, das macht Fotografie für mich so spannend.

16.09. – 26.12.2014

LA TOMA

Das gelobte Land

Jürgen Heinemann

Ausstellungsort

Botschaft von Chile, Mohrenstraße 42, 10117 Berlin

Katalog

Jürgen Heinemann: LA TOMA – Das gelobte Land, photo edition berlin, Berlin 2014, 12 €.

http://www.mdf-berlin.de/de/ausstellungen/ausstellung/la-toma/